十年前德国工业4.0理念在全球流行的时候,中国制造业正处在一个尴尬的十字路口,

那时候,“中国制造”标签虽说遍布全球,但背后却是低端代工、微薄利润和技术受制于人的残酷现实。

那时候我们生产着全球将近七成的手机,却没能抓住产业链当中最赚钱的环节;虽然我们可以说是制造大国,但在高端装备和核心器件方面却被别人卡住了脖子。

不过2025年6月,当我们回望这十年路程时,一个令人震撼的数据摆在眼前:中国制造业增加值从2015年的3.4万亿美元跃升至2023年的4.66万亿美元,占全球制造业总量的29%,超过美国、日本、德国、印度四国总和。这不仅仅是数字的增长,更是一场从"制造大国"向"制造强国"的深度蜕变。

破局之道:从模仿到引领的战略转身

2015年5月,《中国制造2025》正式发布,这份由工信部历时两年半、150位中国工程院专家参与制定的十年行动纲领,瞄准了十大重点领域:新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

这十项范畴做选择不是随便来的?它正好是中国制造业最薄弱还容易被卡脖子的地方!规划定了个远大目标:到2025年的时候,核心基础零部件和关键基础材料自己生产的比例得达到七成。

数字化转型成为这场变革的核心引擎。2021年,中国发布智能制造发展规划,明确提出到2025年70%的规模以上制造业企业要基本实现数字化网络化。这不是空中楼阁,而是有着扎实的技术支撑。

技术突破:从跟跑到并跑再到领跑

最具代表性的突破发生在新能源汽车领域。十年前中国新能源汽车年产量不足40万辆,核心的动力电池技术完全依赖进口。如今比亚迪已经超越特斯拉成为全球最大的电动汽车制造商,宁德时代的动力电池技术不仅供应特斯拉、宝马等国际巨头,其零碳工厂更是成为全球制造业绿色转型的标杆。

在5G通信领域之中,华为由一个追随者变为全球5G技术引领者,到2024年,中国在5G基站建设数量方面占据全球七成多,华为的5G专利申请量位列全球第一,这种技术优势不但体现在专利数量之上,还体现在实际应用的深度以及广度之处。

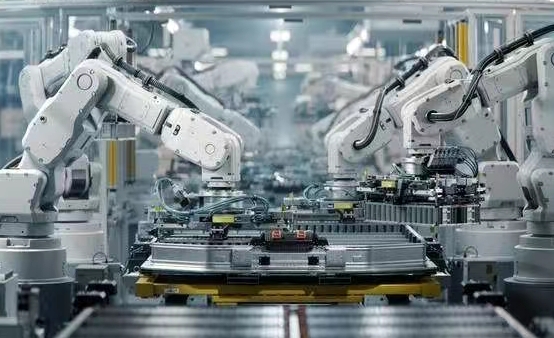

产业机器人是另一个典型例子,2015年的时候,中国产业机器人密度只有每万名工人四十九台,比韩国五百三十一台、还有德国三百零一台低多了。

到2024年,中国安装了全球45%的工业机器人,机器人密度提升了近5倍。

更重要的是,中国企业在机器人核心技术上实现了重大突破,高精度减速器、智能关节、机器人控制器等关键部件的自主化率大幅提升。

智能制造的中国实践

真实发生变化是在工厂车间里,就拿江西华源针织来说,这家传统纺织企业花费超1000万元人民币开展数字化改造,实现了从生产200公斤产品才能得到1公斤样品,到以同样成本生产得到5公斤样品的惊人转变,这种效率提升的背后,是人工智能、数字孪生、5G等技术的深度融合应用。

在钢铁行业当中,传统的高消耗生产模式正在被打破,经过数字化改造后,江西高耗能制造业在总能耗中所占比例两年内降低了9个百分点。当这种绿色制造模式得以推广时,便使得中国制造业在全球碳中和的大趋势下拥有了领先优势。

截至2024年,中国已建成421个国家级智能制造示范工厂,超过1万个省级数字化车间和智能工厂。在这些示范工厂中,人工智能和数字孪生技术的应用率超过90%,5G技术在质量检测、矿山生产等领域实现大规模推广。

全球竞争力的量化对比

澳洲战略政策研究所发布的关键技术追踪报告显示,在44项关键技术当中,中国有37项技术领域处于全球领先地位,这些技术涵盖纳米材料、5G、6G、机器学习、航空发动机、电池技术、生物制造、人工智能算法等多个《中国制造2025》重点关注的范畴。

在过去十年间,中国制造业在研发方面投入颇多,研发开支增长了将近三倍,其中电子设备与机械装备制造业占据近一半份额,尽管总体研发力度仍低于美国,但差距正在迅速缩小,特别是在企业研发投入层面,中国企业的积极性及投入力度已达国际先进水准。

从贸易构成来看,2020年电子产品已经占据中国出口总额的24%,而1995年这一比例仅为9%;在同一时间段内,纺织品出口占比则从20%下降到了10%,这样一种结构上的变化,清晰地反映出中国制造业,在向价值链高端攀升过程中所取得的成果。

政策红利与市场机制的双轮驱动

《中国创造2025》能够取得成功,不仅仅在于技术方面有突破,而且政策规划也十分巧妙,2019年,中国在产业政策上的投入相当于GDP的17%,比韩国多一倍多,比美国多三倍多,这些资金通过直接发放补助款、支持研发项目、办理优惠贷款、开展税收减免等方式,为企业的创新活动提供了极为有力的支撑

更关键的是,在政策实施期间一直是以市场作为导向的,从2015年到2023年,能够享受额外扣除以及税收减免优惠政策的企业比例提升了四倍多;政府引领设立基金并且展开投资行动,在2015年到2020年这段时间里增长也超出了五倍,这种“积极且有作为的政府跟高效率的市场”相互结合的模式,给中国制造业的转型升级搭建了具有独特优势的制度环境。

面向2035的新征程

在《中国制造2025》快要结束的时候,中国制造业已然踏上了新的征程,2025年是“十四五”规划的收尾之年,中国把财政赤字率提高到3.5%到4%的范围之内,并且发行了超长期的特别国债,主要用来支持基础设施建设、制造业技术的升级以及新质生产力等领域的发展。

近十年间,从“制造大国”向“制造强国”的转型升级之路充满挑战,但成果十分显著,面对新一轮科技革命与产业变革的浪潮,中国制造业已呈现出从跟随、到并行、再到引领的态势,并且凭借。