你能想象得到,日本专家竟然说中国偷了日本的机器人技术?

不过日本专家也承认,他们领先25年的技术被中国大面积反超!想当年日本在这个领域可是绝对的老大哥,比中国整整领先了25年,结果现在却被后来者反超了,这里面到底发生了什么?

日本搞机器人确实起步比较早,上世纪80年代,本田便开始思索,究竟怎样才能让机器人像人一样走路呢?

当时他们的念头较为质朴,就是期望造出能够与人类融洽共处的机器人。

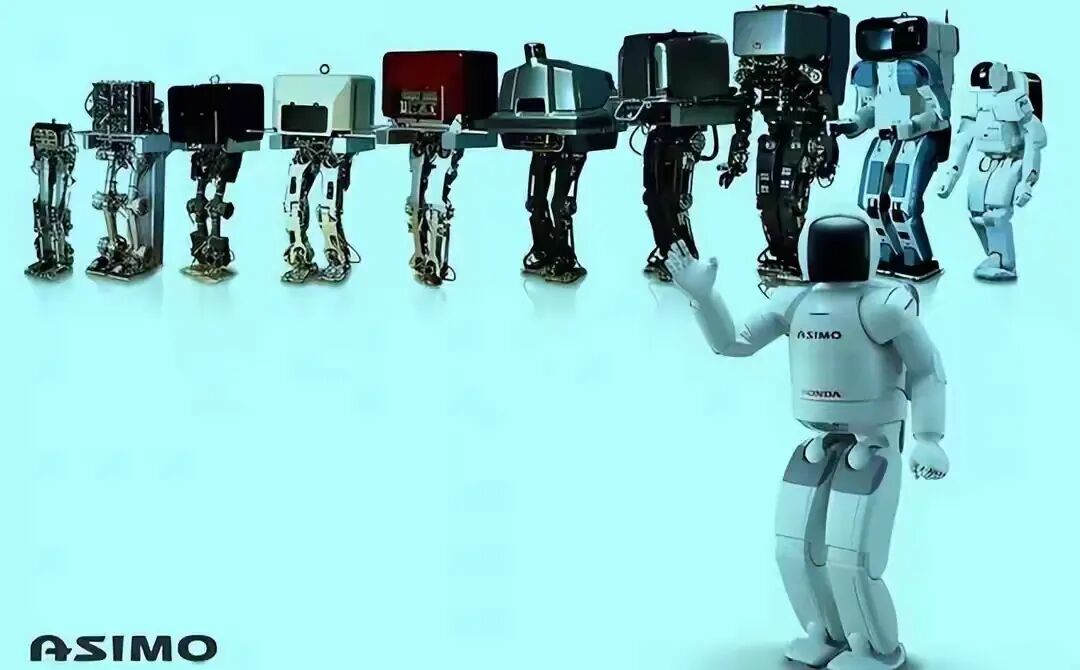

从1986年起,本田的工程师们日夜不停地钻研双足行走技术,一步一步,从最初仅仅能够缓慢移步的原型机,逐步发展到后来既能上坡,又能摆动手臂的版本。

2000年,本田终于憋出了大招ASIMO机器人,正式亮相。

这家伙一出来,那可不得了,瞬间轰动全球。他身高1.2米体重54公斤,走路速度更是能达到每小时1.6公里这简直就是在当时,堪称科技奇迹。

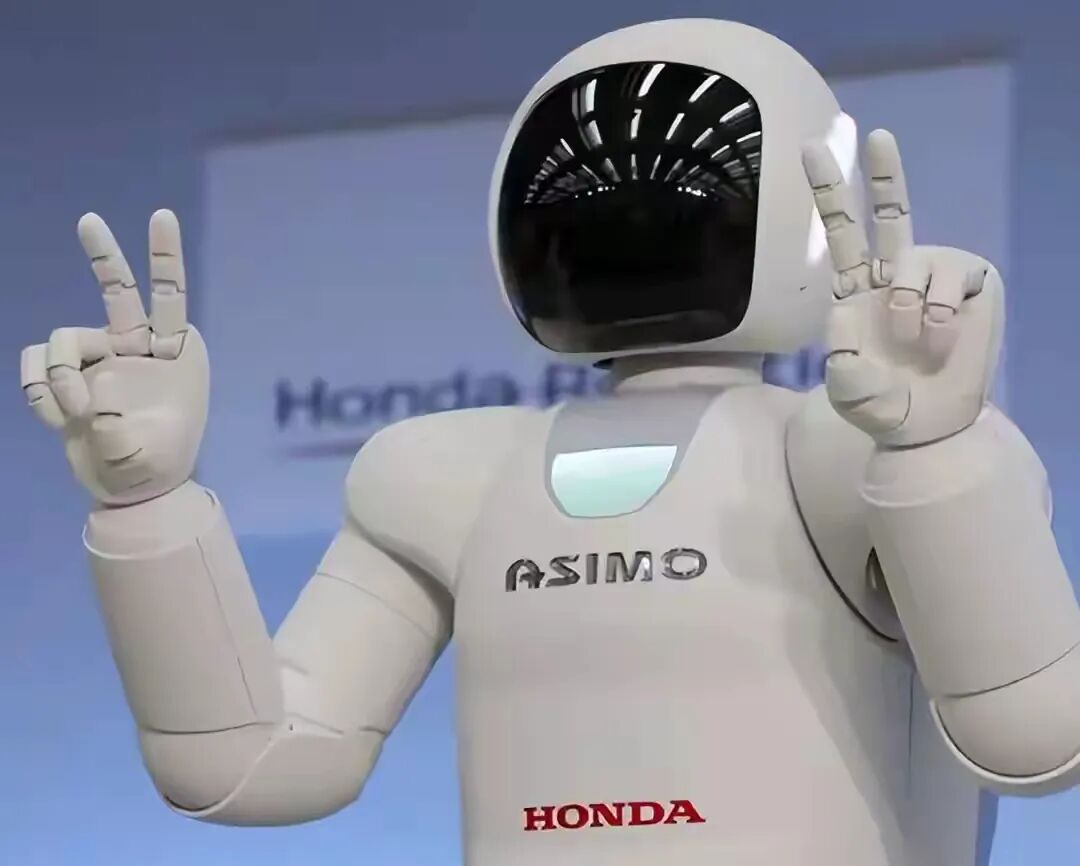

ASIMO在各地进行巡展,轻松愉快地前往纽约证券交易所去敲响那象征着开启新征程的钟声,还去到各个国家的博物馆进行演示,其风头在那段时间里可谓是一时无两。

后来还在持续地进行着升级。2011年的那个版本,尤为厉害,甚至能以每小时9公里这般速度奔跑,其手指的灵便程度叫人惊叹不已,并且还能够用许多不同的语言去展开交流。

那时候的中国呢?

说实话在机器人这块还真是个小学生。直到2016年,宇树科技才在杭州成立,创始人王兴兴之前几年一直在鼓捣四足机器人。

从一个人的小作坊,到几个人的团队,再到后来发展成大公司,宇树走的路和当年的本田完全不同。

问题就出在这里。本田虽然技术牛,但他们犯了一个致命错误——太过追求完美的拟人化。ASIMO身上装了57个传感器,光是为了保持平衡就搞得无比复杂,结果是什么?

成本高得离谱,一台机器人的维护费用能达到几十万美元。这哪是普通企业用得起的? 更要命的是,当全世界都在拥抱人工智能以及深度学习之时,日本人却仍在那儿,一行行地手写代码。

2016年AlphaGo击败李世石的那时候,人家所使用的是深度学习,仅仅几个小时便能让机器人学会后空翻。不过日本人若要给ASIMO添加一个新动作,却需要编写数千行代码!

其效率之差,可不是一星半点啊。

本田的工程师们,太过于执着于技术的完美,却忽略了市场到底需要什么。ASIMO的确,能精准地倒咖啡,能与总统握手并踢足球,但是这些花哨的功能,在实际应用中到底有多大的用处呢?

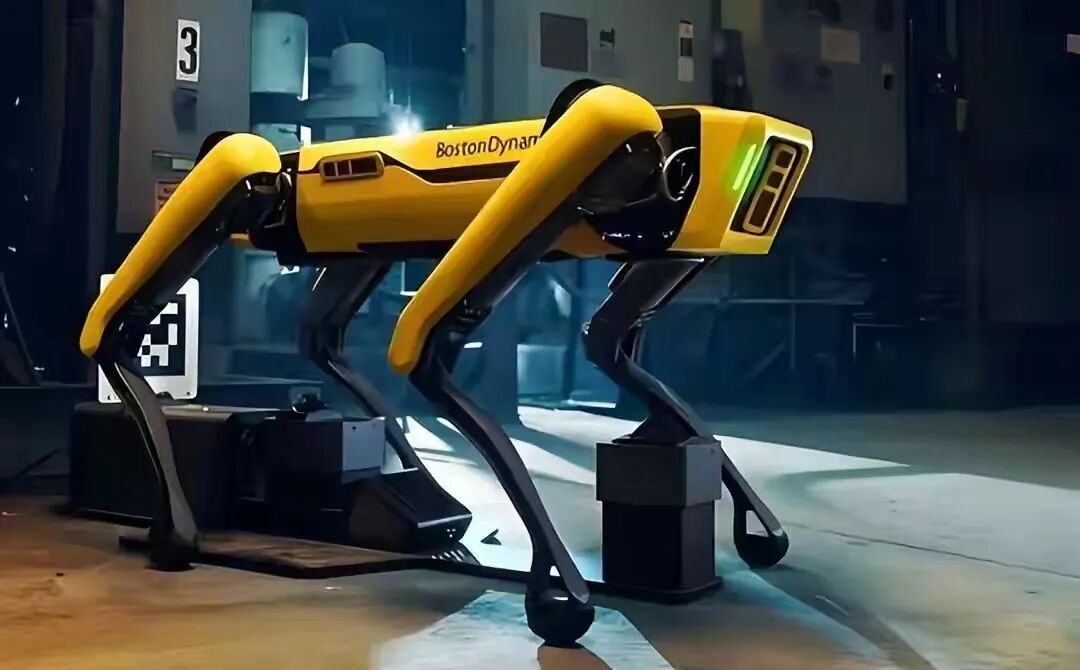

对比之下,波士顿动力的机器狗Spot,虽然没那么绚丽,但成本仅为ASIMO的十分之一,在巡检、安保等实用场景中,大受人们的欢迎。

宇树科技可聪明多了!

从起初它们便将目光锁定在消费级市场,不求那宏大磅礴,只求实用且具性价比。2017年推出首款机器狗之后,其迭代之速度令人瞠目!价格亦愈发贴近民众。

到2024年,宇树的G1人形机器人已能轻易地拍手扭腰,各类动作甚是流畅,关键在于成本把控得格外出色。

日本的衰落,其实是必然之事。他们过度沉醉于技术的精美与复杂,却忘却了商业的本质在于创造价值以及解决问题。

软银的Pepper机器人亦是这般,虽号称能够进行情感交互,不过在实际使用中却答非所问,最终只得停产。

东芝研制的蛇形机器人,在福岛核电站确实派上了用场,但是人形机器人ASIMO在灾区,由于行动限制过多,从而束手无策。 2

018年,本田终于,是幡然醒悟,宣布停止ASIMO的开发,这历经22年的辉煌历程,就此画上句号。

此时中国的机器人产业,已然开始大展身手。2024年,中国工业机器人安装量达到29万台,占据全球市场的54%,不过日本仅有4.3万台且仍在持续下滑。

现在全球机器人产业的重心已然转向了AI驱动的实用化路线。特斯拉的Optimus,借助神经网络自主做出决策,能够在流水线上替代工人。

中国的机器人密度,也已超越了日本,排在了全球第三。医疗、酒店、物流等各个领域的机器人,都在迅速地发展,关键之处在于,它们都瞄准了实际的需求。 宇树现在的估值已经相当可观,专利超过200项,从2016年成立到现在,短短几年就实现了从追赶到领先的跨越。这说明什么?技术固然重要,但方向更重要。

日本机器人产业的兴衰,给我们上了一课:再先进的技术,倘若脱离了市场需求,最终也会被淘汰。

中国机器人产业如今蒸蒸日上,但是也要谨防重蹈日本的覆辙,既需保持技术创新,更得紧贴实际应用,如此方能在这场全球竞赛中笑到最后。